|

ДРОЖЬ ТАЙГИ Блог Павла Ляхова о путешествиях

Шаликово - Боровск - Русиново - Балабаново. Вело ПВД, 91 км (16 июня 2024)

Получился насыщенный разнообразный маршрут - рекомендую как говорится!

Волоколамск -Клин. Вело ПВД, 110 км (9 июня 2024)

Рекомендую проезжать маршрут в слегка облачную погоду - когда яркое солнце и много мелких облаков как в фильме "Вивариум" - тогда виды, открывающиеся путешественнику будут максимально красивыми. Если не торопясь то можно проехать это расстояние за два дня с ночевкой в лесах южнее заповедника Завидово. Маршрут можно рекомендовать как тренировочный к походам 2КС - разнообразные покрытия от асфальта до езды вдоль пашни и других грунтов + хорошие перепады высот как на асфальте, так и на лесных дорогах.

Лыжня Морозки - Радонеж. Актуальный трэк с объездом нового коттеджного поселка севернее озера Сбоево. Лыжи, 33 км. 11 февраля 2024.

Маршрут красивый, проходит по разнообразной местности, включающей леса, горки, болота. Есть магазины в начале, середине и конце маршрута. Трэк в конце страницы после фото.

Вдоль рек Медведица, Малая Пудица, Волга от Твери до Савелово на велосипеде (250 км) Вело ПВД (12-13-14 августа 2023)

Отчет о велопоходе 12-13-14 августа 2023. Прокатился на фэтбайке от Твери до Савелова вдоль рек Медведица и Волга (три дня, 250 км + несколько км Кимрам) Красивый маршрут по Тверской области

Сухиничи -Козельск - Калуга. Вело ПВД (5-6-7 августа 2022)

Посмотрел Сухиничи, заехал в труднодоступное село Красное посмотреть руины церкви и покатать по диким полям, заехал в Козельск, посетил Оптину Пустынь и Чертово Городище, заехал к друзьям в Калугу. Трек только для фэтбайка - много песков и травы на грунтовых участках.

Астрахань-Сталинград на фэте. Майский велопоход с РКВ 2022

До последнего думал на чем ехать: на МТБ или Фэте. На всякий случай подготовил 2 велосипеда. За час до отъезда решил - еду на фэте.

ЛЕС ДВА022 двухдневная гонка с самообеспечением на фэтах и не только по мещерским лесам

В этом году мероприятие получило название ЛЕС ДВА022 и оказалось двухдневным с самообеспечением, то есть еду, спальник, палатку и дополнительную одежду - везёшь с собой.

Лыжня Березки Дачные - Некрасовская через ГАБО. 43+ км. 30 января 2022.

Лыжня Березки Дачные - Некрасовская. Альтернатива умирающей (или уже умершей) лыжни Поварово - Морозки. Тоже 40+ км, только почти полностью проходит по лесам.

Велопоход. “Исследователи руин. Кольцо тверских усадеб и церквей или единичка с элементами двойки. Путешествие в Тверскую Карелию.” 6-12 июля 2020.

Основная идея похода - путешествие по постапокалиптическом руинам России с посещением заброшенных бывших барских усадеб а также руин церквей и написание ряда пленэрных работ для проекта DRTG Shadows of The Past.

Тверь - Старица - Тверь грунтовыми дорогами на велосипеде. 24-25 июля 2021 (114+119 км).

Я насчитал несколько хороших маршрутов 100+ км, по которым сам бы прокатился не один раз: Конаково-Тверь, Санаторная - Красногорск вдоль Москвы-Реки, Фруктовая - Кривандино, Тверь-Торжок-Тверь вдоль Тверцы и новый для меня Тверь-Старица-Тверь вдоль Волги. Последний очень понравился разнообразием пейзажей, типов дорожного покрытия и обилием достопримечательностей.

|

Сплав по Вишере. Июль 2007Вместо предисловия.Мы давно хотели попробовать себя в водном туризме. Во время майского похода 2007 года в Шатурский район мы с Леной встретились с водниками, сплавляющихся по одному из притоков Клязьмы. Дело было к вечеру, а мы уткнулись в непреодолимую для нас преграду – тот самый приток. На наше счастье, на берегу отдыхали 2 туриста-байдарочника. Мы остановились, слово за слово – в итоге встали рядом с их лагерем. Общались, делились туристическими историями и байками. С утра нам предложили немного покататься на байдарках. Мы охотно согласились, и под руководством Лены, опытного водника, походили по речке. Гребли конечно криво – но смысл этого эпизода был весь в том что мы решили все-таки этим летом идти на воду! Место и маршрут выбрали сразу – Лена, родом из Березников, рассказала нам о Вишере, о тайге, живописных местах. Мы решили ехать туда!

6 июля 2007, Внуково.6 июля 2007 года началось наше путешествие на Вишеру. Наша команда состояла из 6 человек: Лена – наш командир (собственно она нас подвигла на это путешествие), Сергей Сафонов, Максим Санжаков – наш певец и гитарист, Гуля Газаева и её брат Дамир (присоединился к нам уже в Перми, он ехал с Нижнего Тагила), и я – Павел Ляхов. До Перми мы полетели на самолете (Лена узнала о рекламной акции компании Атлант Союз, по которой мы купили билеты а самолет за 700 р., для примера – билет на плацкарт стоил 1400р.!!!). Макс поехал на поезде, так как на него не успели взять билетов на самолет. Максу в поезд сгрузили весь багаж – 2 огромных рюкзака с катамаранами, весла, каркас от 2-х местного катамарана. Багаж успели погрузить в багажный вагон за пол минуты до отправления поезда, потом бегом проводили Макса до его вагона – и тут выяснилось что он не может найти паспорт. УЖАС!!! Все облазили – не могли найти… минут через 5, когда поезд с ним уже отошел он позвонил – слава Аллаху!!! Нашел паспорт!!! Успели.

Потом я заехал к Ленке, поели, взяли её рюкзак, гитару для Макса, и поехали на киевский вокзал. На Киевском зарегистрировались, сдали вещи в багаж, и сели в экспресс до аэропорта. Через пол часа приехали на станцию Внуково (станция была под землей, была сделана наподобие станций метро), оттуда до здания аэропорта поднялись на эскалаторе. Около 2-х часов тусовались в аэропорту, и в назначенный час пошли на посадку. Самолет немного задержали.

В самолете

Летели меньше 2-часов на ТУ-154м. Я фотографировал самолетный туалет (самолет был ужасно маленьким, с трудом умещались ноги, они упирались в сидение впередисидящего человека). Туалет был тоже весьма миниатюрным. Очень удивила кнопка с надписью «Индивидуальная вентиляция».

В самолете нас хорошо покормили, сначала я не понимал, зачем есть, если летишь всего 2 часа, потом, прибыв в Пермь, я понял, когда мы прилетели 7 июля в 4 утра, а автобусы ходили только с 7 утра.

7 июля 2007, Пермь-Березники-Орел.

В Перми мы доехали до автовокзала, где встретили приехавшего из Тагила Дамира. Дамир с Гулей и Леной поехали в Березняки, там их ждали родители Лены (они жили в Березняках). Мы с Серегой остались в Перми ждать Макса, который ехал следом на поезде. День был ужасный. Было жарко, мы до этого не спали 2 ночи со сборами и ночным полётом. В общем, боролись со сном, конечно же, несмотря на предостережения охранников площади, искупались в фонтане у театра, чем показали нехороший пример людям, также страдающем от жары! После купания в фонтане силы стали пребывать.

Немного поспали на поляне у вокзала, погуляли по городу.

Во время отдыха на поляне у вокзала был курьёзный случай: Просыпаюсь я от того что упираюсь ногой в чьё-то тело – открываю глаза, а там бомж (видать принял нас за своих!!!) и просит 5 руб на опохмел… Тут просыпается Серж – он тоже в шоке… Вот так мы побыли в шкуре настоящих пермских бомжей… Встретили Макса, дотащили рюкзаки до автобуса с немецкими надписями (автобусы эти были перевезены из Германии, а таблички с названиями маршрута на немецком стирать не стали. Там в европе эти колымаги не пройдут не по каким экологическим euro-стандартам, так как чадят не хуже лампы аладина), и доехав на общественном транспорте до автовокзала, взяли билеты до Березников за 200 р. До Березников ехали 3 часа в комфортабельном автобусе с телевизором, сделали одну остановку на полпути, размялись и поехали дальше. В городе нас встретил отец Лены, и довез до Орла (не путать с городом, Орел – это деревня под Березниками) там где мы познакомились с Ленкиным братом Сашей и его друзьями. В Орле стоит памятник Ермаку с надписью: «Отсюда в лето 1581, нагрузив ладьи оружием и припасами, прибрав себе дружину малую, пошел Ермак на покорение Сибири.» Так же в Орле есть церковь, и старый 2-х этажный каменный дом, оставшийся от усадьбы. Деревня в прошлом была скорее всего богатая –дома старые из лиственничных бревен в большинстве 2-х этажные. Есть своя пекарня, магазины – даже круглосуточные. Вечеров попили пива, покупались в Каме, попарились в бане. Хорошо! Забылась усталость после бессонной ночи в самолете. С утра на заранее нанятой родителями Лены газели (огромное им за все спасибо!) отправились в путь.

8 июля 2007. Заброска до 71 квартала.

Итак, 8 июля мы выехали с Орла. Проезжали огромные соляные отвалы Соликамска. До Красновишерска ехали по асфальту, далее дорога была ужасная, и мы ехали со скоростью 20 – 30 км/ч. Пока ехали успел поздравить с днем рождения свою сестру Александру по sms – связи (телефон местами еще ловил, но на качественную разговорную речь возможности сети не хватало. Кстати о сети – там, наверное, единственный оператор URALtel обслуживает те глухие места).

Что интересно, на протяжении всей этой горно-грунтово-каменистой дороге было множество новеньких дорожных знаков – к примеру удивил знак «Главная дорога выезд на второстепенную дорогу» а на этой второстепенной дороге проедет разве что какой-нибудь вездеход! Еще один интереснейший эпизод: на обочине дороги была такая сцена (плохо что не сразу среагировали) - с помощью УРАЛа вытягивали съехавший на обочину KEWORTH(!!!!!!) – проколол колесо и вместе с прицепом, груженном лесом и чудом не перевернулся. Серега успел быстро сфотографировать, но вышло смазано. Удивительно как вообще эта сделанная для хороших американских дорог машина оказалась в этой глуши, да еще и в роли тягача лесоприцепа!!!!

На протяжении всего пути нас сопровождали рои слепней и мух, причем, чем дальше в лес, тем больше мух!!! Это нас начало пугать – но обратного пути нет!

Останавливались в какой-то богом забытой деревушке – судя по останкам строений с ржавыми решетками – бывшей зоной. Особенно удивил стоявший на обочине лесовоз, из щелей которого, забитых какой-то грязью и опилками росли маленькие деревца. Похоже он больше 2 лет тут стоит. Такое напоминание человеку, дескать, последнее слово за природой. Макс зашел в магазин, купил яблок. Мы сфотографировались на память. Еще удивил проходивший мимо человек с церковью-татуировкой на груди и страшным шрамом на животе – похоже на давний ожог. Бывший зэк. На его лице и изуродованном теле были видны следы тяжелой жизни. Освежившись в речке (кажется Золотянке) сели в машину и хлопнув металлическими дверями двинулись в путь.

С моста увидел детишек, купающихся в речке… Поселок пока жилой… В кабине было тесно (5 человек ехали на заднем сидении «Газели» - периодически менялись местами – наши позы были достойны стать объектами фотографий Дианы Арбус, но Серега тоже смог неплохо запечатлеть в истории некоторые моменты.)

После Вайского парома дорога становилась все хуже, но наш отважный водитель рискуя своим автомобилем преодолевал все новые и новые препятствия. Вот мы остановились перед очередной ямой и благоразумно решили дальше идти пешком. Расплатились с водителем и пошли дальше. Ох и нелегкая это работа тащить многокиллограмовое водное снаряжение по горной дороге, то и дело отмахиваясь от комаров и слепней. Мази помогали мало – обильно текущий пот быстро смывал репиленты.

Оставалось действовать старыми добрыми вениками их веток. Наконец после многочисленных многообещающих видов из-за горы мы увидели долгожданный отблеск реки. Было уже темно. Наконец вышли к реке. Там уже стояло 2 группы водников, может просто рыбаков. Кто-то собирался сплавляться вниз, кто-то хотел подниматься выше – в заповедник. Мы, усталые, кое-как поставили палатки и приготовили еду.

С дровами не повезло – их просто не было. Мне – человеку, ходившему в основном в пешие походы, было дико – как это? – нет дров? Просто с того места многие начинали путь – выше заповедник – путь туда по дорогим путевкам, и то не всегда можно. Так и останавливаются там люди, а оттуда кто вверх, кто вниз по реке.

9 июля 2007. Первый день на реке. Сборка катамаранов.Проснулись от палящего солнца и от игравшего у соседей Сектора Газа. Похоже у них была только одна кассета, и крутилась она весь день пока мы собирали катамараны под чутким конролем Лены, и на следующий день… в общем… я выучил даже несколько куплетов :_) …Моя ведьма сгорела в огнеее… На кострееее, На костреее… :-) :-) :-)

Так мы проторчали там до 11 июля… Пытались пробить проход в заповедник, но не срослось… Может оно и к лучшему, там говорят серьезные пороги, а мы за 2 дня тренировок только-только начали худо-бедно сгребаться.

Пообщались с егерями, сменяли у их несколько мушек для лова хариуса на ферейновскую 100 граммовку спирта. Дамир даже поймал 1 хариуса, которого мы пожарили на Максовой сетке для барбекю. Ловили там еще Вандышей (Ландышей – точно не расслышал) на немытую кастрюлю – неплохая, мелкая, но жирная рыбёшка, то и дело кусающая за ноги пока купаешься в реке. Я опробовал свой новый Олимпус. Дамир просветил меня в некоторых вопросах по уходу за фотоаппаратом в походных условиях, вообще он хорошо сечёт в технике.

10 июля вечером мы с Серегой пошли было в тайгу на другой берег с целью взобраться на гору, находящуюся неподалеку… но немного углубившись в непролазную чащу, поняли что темноту мы встретим не на горе, а на пол пути к ней. Решили не рисковать.

Побродили по берегу, нашли старую дорогу и огромную цистерну из под мазута (там наверное была стоянка геологов); сделали несколько классных снимков заката – с нашего берега мы бы такого не увидели. Свистнули наших, кто тренировался на катамаране, и нас переправили обратно.

Комары жутко жужжали, но мы уже акклиматизировались, и в вечерней прохладе было проще переносить их назойливость.

11 июня (вечер). Выход на маршрут.

Вечером отдали швартовые и двинулись вниз по реке.

Остановились у первой поляны – урочище Приисковое. Там был прииск, мы обнаружили яму, обитую старыми досками – геологический шурф. Что там добывали – сказать сложно – может алмазы, может золото. Погуляли по поляне с высокой травой, я нарвал зверобоя для чая.

Серега сфотографировал валяющееся в траве стальное колесо от вездехода. На берегу было остывшее кострище, на кольях около него были нанизаны несколько больших кусков хлеба. Мы не раздумывая взяли их с собой (в следствии незапланированной длительной стоянки на 71-м, хлеб у нас закончился). Пофотографировали пейзажи. Останавливаться тут не стали, решили плыть дальше (Нам не очень понравилось место – много железок на берегу, да и охото было еще пройти по реке. Тут я понял отличие пеших походов от водных в том что у пешего больше вариантов для импровизации маршрута, а по реке как по дороге – стоянки все обжитые – нет дров – встречается мусор… Но есть и преимущества – не надо надрываться под рюкзаком, на катамаран можно погрузить больше провизии и выше скорость, меньше шансов заблудиться. В общем, как и везде, есть свои преимущества и недостатки.)

Ниже по течению после холодного притока слева высадились на острове из гальки. С Серегой сплавали на «двойке» на противоположный берег за дровами. Тучи сгущались, немудрено после такой жары – быть грозе. Решили укрепить катамараны чтоб не смыло, также укрепили палатку. Сплавали на другой берег за дровами, только успели поставиться и приготовить еду, началась гроза. Промокли, конечно, но было жарко и душно за день, и лично я с удовольствием лег с краю поближе к мокрой палатке – чтоб использовать её в качестве охлаждающего элемента – впервые хорошо заснул (в жаре тяжело засыпать).

Велс. 12 июля

Утро было прекрасным (мы стояли в тени, и тень не дала палящему солнцу нарушить наш сон) Искупались в реке, наловили Ландышей. Поели, собрались и двинулись в путь.

Поселок на левом берегу Вишеры (если смотреть задом к истоку реки). Поселок Велс мы посетили на 2-й день пути от точки «71 километр» (12 июля 2007 г. в 15.30 по московскому времени). Перед поселком бросается в глаза красивая, похожая на окаменевшее цунами скала, обрамленная ярко-зеленой травой. За скалой открывается вид на поселок.

Перед поселком, остатки фундаментов продуктового склада и ещё каких-то построек (остались они со времен процветания Велсовского леспромхоза). Далее видны разбросанные тут и там черные домишки. По береговой линии множество моторных лодок-плоскодонок (наверное, единственное средство транспорта для связи между деревнями и поселками вдоль реки).

Немного о местных плоскодонках: благодаря вытянутой форме (длинна около 15 м и ширина около 90 см) обладают высокими скоростными свойствами. Жители Велса и других деревень и поселков по берегам Вишеры держат скот (коров. иногда баранов). В середине июля- важное мероприятия – покос. Для покосов используются поляны и урочища, которых по берегам Вишеры немало (много деревень исчезли с лица земли) Трава в таких местах достигает 2-х метров высотой. Для сохранении сено сваливают в стога. Для сваливания сена используют стога интересной конструкции: заготавливают длинные жерди из ели и пихты, устанавливаются в ряд на расстоянии около метра между собой. На эти стойки сваливают сено, а по краям прижимают жердями. Работы в основном нет. Деньги в основном получают из пенсии, ловли рыбы, ягодам и охоте.

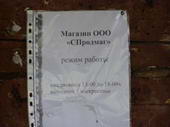

В деревне 2 магазина. Мы прибыли в поселок около 7 вечера (магазины уже зарылись). Решили поискать продавщицу. Максим спросил у проходящих девушек как зовут продавщицу и где она живет. Девчонки любезно проводили нас до калитки её дома. Пока шли спросили у девушек как им там живется. Из их слов было ясно, что летом они ждут зимы, а зимой лета (летом достают насекомые, зимой – холода). От комаров днём спасе ветер и солнце в сочетании с противо-комаринными мазями, вечером, когда вышеперечисленные средства уже не спасают, одевают толстую, не прокусываемую одежду или спасаются в избах. Итак, дошли до продавщицы (кажется, её звали тетя Катя). Живут они по тамошним стандартам неплохо – ухоженный огород, дом в хорошем состоянии, спутниковая антенна (для просмотра телепрограмм)… Вышла женщина лет 50 с черными кучерявыми волосами и сказала нам идти к магазину, и что будет там через 15 мин. Магазин снаружи представлял собой избу из бруса, выкрашенную свинцовым суриком, с крыльцом под козырьком. На стене висели 2 бумажки формата А4, набранные на компьютере, на одной из них было написано: «Магазин ООО «СПродмаг» режим работы ежедневно: с 13.00 до 18.00 выходной: воскресенье.» С лева висело объявление: «Уважаемые жители поселка Велс! Приглашаем Вас 10 июля 2007 года (вторник) в клуб с 14 до 16 часов на встречу с депутатом Земского собрания Седавиных А.В., специалистами территориального управления социальной защиты и центра социального обслуживания населения, членами районного общества инвалидов и Красного Креста. По Вашей просьбе гость посёлка – ансамбль районного дома культуры под руководством Швец Г. А. с уважением, организаторы встречи.» Ниже – закорючка подпись. Ассортимент магазина – ничего лишнего – крупы, сигареты, средства от комаров, колбасы, спиртное. Не было, к сожалению мороженного и хлеба. Рядом с магазином, ближе к реке стоит дизельная энергетическая установка – поселок электрифицирован. Есть школа. Хлеб и молочно-сельхозпродукты по совету продавщицы пошли покупать к тете Фросе, после того как оттащили к катамаранам купленную в магазине провизию.

Мы остановились на горе – цунами. Оттуда был хороший вид на Вишеру и поселок. На противоположном берегу реки собирали катамараны, и грузились в вахтовку туристы, закончившие свой путь в Велсе. при мне приехала группа, собиравшаяся сплавляться от Велса. В общем Вишера со времен 30-х сильно изменилась. Тут уже не валят лес, стало меньше лагерей и больше туристов. К нам подошла тетя Фрося за банками, мы поспросили её о истории поселка. В30 годы в поселок хлынул поток переселенцев, в основном осужденных по 58 статье. Тут была зона – занимались лесозаготовками. После войны в поселок стали ссылать указников (указники это люди, которые по каким-то причинам не выполняли план в колхозах). Тетя Фрося рассказала об одном таком указнике, дяде Вите, который пришел с войны с ранением, и не смог выполнять план в колхозе, за что и был сослан на Север. В Велсе он и умер. До советской власти в Велсе работали французы. Как помнит тетя Фрося, когда она приехала в Велс (это было в 60-х годах) она помнит еще горы шлака по берегам. И сейчас мы видели куски шлака местами. Как потом выяснилось, французы занимались металлургией. Нелегально добывали золото и заливали его в чугунные чурки, затем сплавляли на баржах вниз по реке. Ходит одна легенда о том как весной, кода большая вода, одна такая баржа перевернулась и затонула. Её так никто и не нашел… Золото добывали не обязательно в Велсе. Есть еще так называемая французская дорога идущая по левому берегу много выше Велса (местные её регулярно чистят, так что на УАЗе вполне можно проехать). В Велсе есть еще пещера. Находится перед поселком, если плыть вниз по реке, на поляне за прибрежной скалой. По словам бабы Фроси, французы в свое время использовали пещеру как ледник в котором до революции французы хранили шампанское. Около входа в пещеру в 1890 г. были найдены железные предметы: шлем, меч, обрывки кольчуги [информация из литературных источников].

Пещера представляет собой высокий грот, с небольшим, в 1,5 м входом. Высота сводов на глаз примерно до 15 метров. Монолит. На полу много огромных скальных фрагментов, в конце пещеры озеро с ледяной водой. Потолок сильно закопчен факелами. В пещере холодно – зато нет комаров. В зале с озером хорошая акустика и Макс спел там «По полю с конем вдвоем» и «Отче наш» - было очень эффектно: мы выключили фонари, и в кромешной темноте слушали – аж мурашки по коже. Когда вышли из пещеры, окружающая среда показалась баней. Первые минуты три нас даже не кусали комары – после пещеры наша одежда была холодной, запотели линзы от фотоаппарата.

Вообще Велсовские комары, как мне показались, отличались от комаров с 71 километра. С 71 прежде, чем укусить ходили по коже, выбирая место, а в Велсе – впивались налету! Около восьми вечера отправились дальше.

Остановились на левом берегу, на небольшом возвышении. вытоптали двухметровый Иван-чай. разожгли костер. в лесу я нашел множество сложенных бревен, которые лежали там лет 30. Трухлявые и гнилые. Серега нашел сухие березки, наверное оставшиеся после рубки веников. я ночевал под открытым небом –было тепло, от комаров просто укрылся курткой. На ночь помазал лицо и руки репеллентами. Заснул под песни Макса и далекий монотонный рокот велсовского дизельного генератора…

13 июля 2007. Заброшенная деревня.Утром 13 июля 2007 года я встал раньше всех, разжег костер, а сам пошел по берегу вниз по реке порисовать гелевой ручкой по бересте. увидел группу из 2 человек на резиновых моторках, они нас вчера обогнали. Народ проснулся около 11 утра, пока собрались, поели… (кстати открыли очень вкусное блюдо для походной кухни – горох с рисом (десять минут варят горох, потом добавляют рис) очень необычно и вкусно – кажется Серега придумал). Накачали каты и отправились в путь. погода отличная, жарко – грести неохота, часто купаемся. Макс играет на гитаре. Катамараны пришвартовали параллельно – малая двойка с левого борта. Я гребу слева, Серега с Максом справа. Дамир с Максом меняются если Макс играет. Гуля с Леной ловят рыбу на спиннинг. Не ловится – жарко… По правому берегу пристаем к берегу. Заброшенная деревня…

Река тут резко поворачивает налево, деревня стояла на горе, откуда открывался шикарный вид на реку, тайгу за ней, и горы на горизонте. С Серегой полазали по руинам, народ остался внизу собирать землянику, Лена с Гулей продолжают рыбачить. Плывем дальше, река всё больше виляет, тут и там по берегам встречаются скалы – их все больше чем было до этого. Проезжаем стоянки сплавщиков, вышедших на реку раньше нас. Дело к вечеру – ищем стоянку… Наконец около девяти вечера нашли каменистый остров – там и остановились. Там я написал первый пейзаж с видом на Вишеру. Остров был на хорошем месте – он обдувался ветерком, и комары почти не докучали.

Сам пейзаж:

с сайта: http://www.pavel-lyakhov.ru/rus/landskapes3.html

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Перед поселком Вая на правом берегу стоит еще один камень. Подходим к поселку (он на правом берегу Вишеры) Идем ближе к правому берегу. С берега нам предлагают продать молока с творогом. Купили у тех первых местных молока и простокваши – немного поторопились. Молоко было не очень свежим. Сходили в магазин, взяли необходимые продукты и пиво. Погуляли по поселку. Познакомились с интересной молодой женщиной, которая нас угостила луком и хлебом, выяснилось, что они с мужем неместные, и относительно недавно переехали в поселок из большого города (не нравилась им городская жизни). Муж сначала работал в лесхозе, потом занялся изготовлением деревянных сувениров, в основном птиц счастья. Лена припомнила его в Березниках, как торговца, который продавал деревянные сувениры. Еще они построили баню за паромом. В бане нам попарится не удалось, так как она была уже оплачена группой, прибывшей раньше нас. В общем, баня давала некоторый доход, позволяющий не держать корову. Так же нам женщина рассказала о скалах, что похожи на восемь застывших воинов, они находились ниже по течению после поселка. Сам поселок, как многие поселки на Вишере, в прошлом был зоной. Жители рассказывали, что ниже по течению еще остались руины с башнями, весь доступный стройматериал сразу же после закрытия местные перетащили на свои нужды. На одной из улиц видели установку с параболической антенной и спутниковым телефоном (!!!). Он пока не работал, но вскоре, как нам сказали, его подключат. В поселки будет телефон и, может быть, интернет. В поселке есть несколько магазинов (один из продуктовых работал до 18.00 другой до 19.00) видели промтоварный магазин, больницу, школу, спаренную с детским садом. Жизнь тут тихая… На берегу повстречали парнишку, которого видели в Велсе – они тогда еще с другом обогнали нас на 2-х маленьких моторках. Парнишка предостерег нас не оставлять вещи на берегу, когда останавливаемся на ночлег, что некоторые люди на моторках, бывает, промышляют воровством. К счастью, нас это минуло. О местных, на протяжении всего пути, у нас самые теплые воспоминания. Пошли дальше вниз по течению, остановились на втором острове после Ваи – Гостевом. Встали на покосе, там было костровище и немного дров.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

15 июля. Баржи - Писаное

Продолжаем сплавляться. Встречаем на левом берегу по ходу движения затонувшую баржу. Причалились с Леной посмотреть на руины сего индустриального монстрёнка (баржа небольшая, но для этой реки нормально сопоставимая).

|

|

|

|

|

|

Далее по реке встречаются небольшие шаверы. Вода пока чистая. Причалились к скале с пещерами. Интересная скала… состоящая из осадочных пород, вымытая водой поверхность в нижней части камня похожа на оплавленный астероид.

Далее проплывая скалу обнаружили пещеру, после чего немедленно высадились на берег. Залезли в небольшой грот где были следы пребывания человека – небольшое кострище и остатки факела. Небольшой грот имеет структуру дырчатого сыра с множеством ходов довольно узких, но возможно весьма протяженных по всему камню. Серега прополз по одному из лазов… Дивлюсь как он это сделал, как изогнулся? – но выполз метрах в 15 выше по скале.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Тут и там по берегу лежат заброшенные и полуразрушенные селения. Река все шире…

После небольшой справки продолжу сей рассказ.

Источник 1:

Писаный (Вишерская писаница). Небольшое описание с других источников. «Описание окружающей местности Громада Писаного камня растянулась по берегу реки Вишера на 2 км. Подъем на него идет сначала по крутой осыпи, затем влево отходит тропа к вершине. Перед вами откроется величественный вид на реку, обрамленную с одной стороны пологим берегом с подступившим к воде лесом, с другой — отвесной громадой Писаного. Ниже по течению Писаный разделяется речкой Писанной на две неравные части (нижняя часть называется Белоусовским камнем). B устье речки Писанки лучше всего остановиться на ночлег.

Камень Писаный сложен из известняка. В нем можно найти остатки окаменелостей морской фауны. Здесь есть две пещеры. Камень считается одной из красивейших скал Вишеры. Свое название он получил из-за многочисленных древних рисунков и надписей, которые были обнаружены на скалах Белоусовского камня.

На вертикальной и гладкой труднодоступной скале люди конца каменного века нанесли темно-красной, смешанной с животным жиром краской рисунки, хорошо видимые с реки. Рисунки изображают лося, медведя, куницу, соболя, рыбу, человека. У основания скалы находилось жертвенное место. Здесь найдены кости жертвенных животных, кремневые орудия, обломки глиняной посуды. После Великой Отечественной войны профессор О. Н. Бадер проводил раскопки в районе .камня. И выяснилось, что народы, населяющие эти места, пользовались жертвенным местом на протяжении более четырех тысячелетий.

Удалось обнаружить свыше трехсот рисунков, сделанных на разной высоте. При изучении выяснилось, что все рисунки делятся на группы, связанные между собой по смыслу. Ученые предполагают, что сохранившиеся рисунки — это часть древней карты первобытных охотников.

Рисунки до .нашего времени сохранились плохо, В этом большая вина туристов, которые оставляют по-верх изображений свои адреса.»

Источник-2

Еще небольшая справка из сообщения Широкова В.Н.

«ВИШЕРСКИЙ ПИСАНЫЙ КАМЕНЬ (Вишерская писаница) один из объектов с наскальными изображениями на У., получивший известность в док-тах с 1698, где указывался как пограничная скала между рус. и мансийскими рыболовными угодьями. Находится в Красновишерском р-не Перм. обл., между дер. Акчим и Писаной. Впервые отд. изображения В.П.К. зарисовал и опубликовал Ф.И.Страленберг в XVIII в. Наиб. полно пам. изучен В.Ф.Генингом и О.Н.Бадером. Их экспедицией выполнены копии изображений и проведены раскопки у осн. скалы. В.Ф.Генингом все изображения разделены на 10 групп, включающих рис. лосей, антропоморфных существ, ряды пятен и параллельных отрезков, геометрические фигуры и уникальные для У. личины-маски. О.Н.Бадер при раскопках обнаружил жертвенное место у подножия В.П.К., существовавшее в промежуток времени от неолита до XIII-XIV вв. н.э. Этим же временем В.Ф.Генингом датированы и комплексы рис., к-рые он выделил на осн. различий в оттенках краски, а также по стилю исполнения и по содержанию. Согласно В.Н.Чернецову, В.П.К. имеет определенное своеобразие в наборе фигур и их стилистике, но в целом своим композиционным репертуаром вписывается в сюжетную схему, выделенную исследователем на материалах др. ур. писаниц.

Лит.: Генинг В.Ф. Наскальные изображения Писаного Камня на р. Вишере // СА, 1954. Т.XXI; Бадер О.Н. Жертвенное место под Писаным Камнем на р. Вишере // СА, 1954. Т.XXI; Чернецов В.Н. Наскальные изображения Урала // САИ, В4-12(2). М., 1971.»

Итак, продолжаю свой рассказ...

К вечеру проходим останки деревни Писаное, расположенные по правому берегу. Сразу за урочищем поднимаются громады скал. Плывем в лучах вечернего солнца. Величественные скалы нависают над водой. Тихо… Очень хорошая акустика. Поиграли с эхом.

После скал река немного ускоряется и нас несет к острову. На нем и высадились. Остров обдувался ветром и мухи с комарами не сильно досаждали. Принялись за поиски дров… В глубине острова в русле высохшей протоки нашли обломки плота (похоже этот остров весной находился под водой). Натащили дров, разожгли костер. Все очень устали за день.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

16 июля 2007. Складчатые скалы Сыпучи.

С утра проснулись от надоевшей за неделю жары. Я окунулся в речке. Мимо нас проплыли те веселые чуваки с катамараном и моторкой. Мы разморенные солнцем не спеша собирали палатки…

Вот мы уже на воде Шли по спокойной реке, русло все шире… Слева проходим останки деревни (кажется Малые Сыпучи).

Унылые черные скелеты домов, упираются к кладбищу у подножья горы странного закрученного рельефа. Деревня Сыпучи славилась до революции 1917 года тем, что все жители деревни зарабатывали самогоноварением. Снабжали самогоном всю Вишеру. По весне целыми баржами сплавляли самогон в другие поселки. Вполне возможно что деревню назвали по свойствам той горы состоящей будто из кирпичиков, аккуратно сложенных в пласты и закрученных так лихо, будто гору постирали в советской стиральной машинке. Кладбище похоже еще действующее – к нему ведет дорога от еще жилого поселка Большие Сыпучи, теснящаяся между рекой и скалой. Дорога имеет наклон от скалы к воде.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В Больших Сыпучах закупались провизией. Хлеба не было, но местные угостили (огромное им спасибо! – не перевелись еще добрые люди на земле русской). Встретили там мужчину, по всей видимости бывшего зэка. Он попросил десятку – мы ему дали. Он поблагодарил и сказал что принесет лука. Мы решили подождать, немного посидели и пошли, подумали что мужик забыл об обещании. Идем уже к воде, слышим – нас зовут. Оглядываемся – тот самый мужик с огромной охапкой лука. Чуть не обиделся, думал не поверили ему…

Говорит - чем богата земля – я прям растрогался… не привыкли мы в Москве – когда держат слово… Вот такие уроки я получал на протяжении всего похода… Сразу отдаешь себе отчет в том, что иногда живешь не так… что надо быть лучше, бескорыстнее добрее…

После Сыпучей сделали несколько фото купающегося Макса на фоне заката. Ох и погоняли мы его по водной глади ? … Чего только не сделаешь для хорошего кадра.

Плыли до поздней ночи… Вечером стало прохладнее –появились силы грести. И под звуки песен, исполняемых Максом, мы бодро продвигались по реке, пока не стало совсем темно.

Проплыли какие-то столбообразные скалы «Столбы», далее Дыроватый камень и остановились на острове после них. Справа от острова было еще одно урочище село Мартино , по которому решили полазить с утра.

В глубине острова нашли несколько обломков плоскодонок, запутавшихся в кустах наверное еще с весны, и разрубив их развели костер.

17 июля 2007. Рыба, Гроза.

С утра мы с Серегой и Гулей переправились на катамаране-двойке на правый берег к урочищу. село Мартино находилась на крутой горке, за ней погибший лес(возможно после лесного пожара). Мы поднялись на неё, полазали по развалинам. Нашли одно любопытное дерево, на котором висели деревянные грабли, оставленные, вероятно очень давно… Зашли в избу сапожника. В подполе обнаружили мотки бересты и деревянные колодки для изготовления мужских и женских ботинок или лаптей разных размеров, полуразбитую бутыль старого образца (наверное использовалась для хранения самогона, форму для выпечки хлеба. Все почти разрушено и заросло двухметровой травой. Дальше была на левом берегу деревня где добаывли алмазы, там стояла драга и была алмазная фабрика (кажется называлась Алмазное) на на противоположном берегу – деревня Щугор (тоже нежилая – туда еще возвращаются на лето из Вишерогорска)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Мы причалились на берег, где лежала перевернутая плоскодонка, прикованная цепью к берегу. Вокруг были рассыпаны стружки и обрезки досок – лодка была недавно отремонтирована и осмолена. На возвышении стояла лавочка и небольшое кострище. У кострища стояла баня и какие-то хозяйственные постройки раньше жилые, а сейчас используемые как дача. Разожгли костер и принялись варить суп из рыбных консервов (с рыбой тогда не повезло). Тут подбегает к нам бабуля – наверное подумала что хулиганы, но мы ей объяснили что мы добросовестные путешественники и ломать ничего не будем. Она посмотрела на то что мы готовим суп из консервов, пригласила нас к деду – у него можно купить хариуса. Пришли к деду – он как раз недавно с рыбалки, бабуля уговорила его продать нам несколько рыбок и принесла нам еще лука. Мы довольные, поблагодарили стариков пошли доедать суп и чистить рыбу.

Вечером, на закате продолжили путь.

Вскоре тучи стали сгущаться и началась гроза. Вода в реке у левого берега становилась все желтее (это следствие работы драги на одном из притоков Вишеры.) Во время грозы шли на скрепленных катамаранах, накрывшись полиэтиленом – было холодно.

Ночью пристали к правому берегу у урочища, огороженного забором из жердей. Тут устроили сенокос. Трава была скошена, сено лежало с втогах издавая прелый аромат. Мы перелезли через забор оторвали несколько досок от развалин дома и с трудом разожгли костер – было очень сыро и холодно. Спать легли поздно.

Началось похолодание.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

18 июля. Вишерогорск. Говорливый. Руины старой церкви.

Оказывается мы заночевали в километрах 2-х от Вишерогорска у заброшенной деревни Арефа. Сгоняли с Дамиром и Сергой на противоположный берег к устью холодной горной речки Малый Колчим за холодной и чистой водой.

Вишерогорск

В Вишерогорск пришли быстро. Поначалу я предпологал что это поселок городского типа похож на город с большими домами. Оказалось с берега это смотрелось как небольшая деревенька.

Вода уже совсем мутная, все чаще встречаются ряжи.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Говорливый камень

Вот уже вдалеке громоздится стена скал, напоминающая крепостную - камень Говорливый - получил название за сильное эхо.

Причалили к началу камня, в месте где в Вишеру впадала какая-то очень холодная речушка, засоренная утопшими бревнами – наверно еще с времен когда тут активно занимались промыслом древесины.

Пофотографировались у таблички, повествующей что сея скала имеет много растений, записанных в красную книгу, поорали, играя с эхом. Встать на ночлег решили н островке в конце камня, чуть дальше старой церкви, которая была уже позади нас.

Урочище Говорливое. Руины церкви

Течение было в конце камня сильное, мы переплывали реку, чтоб пройти к руинам церкви и запастись дров, положив их на раму катамарана. Катамаран пришлось дащить волоком по мелководью с бурным течением. А в местах где глубины была достаточна, течение сносило так, что нас чуть не смыло (мы могли унестись так от лагеря, что за шмотками пришлось бы идти берегом, потом выше по течению срываться и выруливать на остров). Благодаря усилиям всей команда (отдельная благодарность Максу – он стойко тащил судно за собой борясь с течением).

Все-таки вылезли на берег, уже вечерело, посмотрели развалины церкви, походили по руинам деревни, наковыряли дров. Предстоял обратный путь на остров – с трудом вырулили на него, разлжгли костер…

В мертвом селе Говорливое остался один единственный дом, которому суждено было остаться памятником этому некогда молодому и сильному селению...

Пошел дождь, дрова горели плохо но терпимо – еду приготовили. Были опасения что нас смоет (уровень суши на острове был небольшим – сантиметров 10-15), но обошлось.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

19 июля 2007. Морожка. Встреча с Сергеем и Колей.

Утром дождь не прекращался. Но нас не смыло, хотя уровень воды стол немного выше – сантиметра на 2. Костер мы так и не разожгли все насквозь промокло. Коекак собрались, погрузили на катамаран остатки мокрых дров. Буксируемые Максом, всячески отталкиваясь вёслами о дно, выходим из мели и устремляемся в поток. Исчезает сзади камень Говорливый. Река уже вся желтая от левого до правого берега (наверное все от той-же драги, что выше Вишерогорска). Идем по пасмурной реке.

Середина реки преграждена осыпающимися ряжами. Ряжи – бревенчатые сооружения наполненные камнями установленные по руслу реки. Предназначены они были для приема сплавного леса с верховьев реки. Между ряжами натягивались тросы, и приносимый потоком лес попадался в эти «сети» где его потом либо грузили в баржи, либо с помощью кранов грузили на лесовозы. Устанавливались эти бревенчатые монстры исключительно зимой: на лбду рубилось из бревен форма и засыпалась камнями, затем выпиливался по кругу лед и вся махина проваливалась в реку. Этими приспособлениями как говорят местные не пользуются уже лет 20, раньше говорят на лесоразработках была неплохая зарплата.

По карте гдето на левом берегу было болото – хотели высадиться на нем и посетить его (болото) с целью поесть морожки и может быть набрать грибов. По дороге на болото встретились с двумя местными парнями Сергеем и Николаем. Они оказались душевными и интеренсными людьми. Предлпагали нам заночевать у них в избе, но нам как то привычнее в наших палатках. В итоге мы пошли к себе в лагерь и идели у костра. Через некоторое время они подошли к нам с угощением, у нас тоже кое что осталось. В итоге просидели за разговорами до самого утра.

20 июля. Ветлан. Красновишерск.

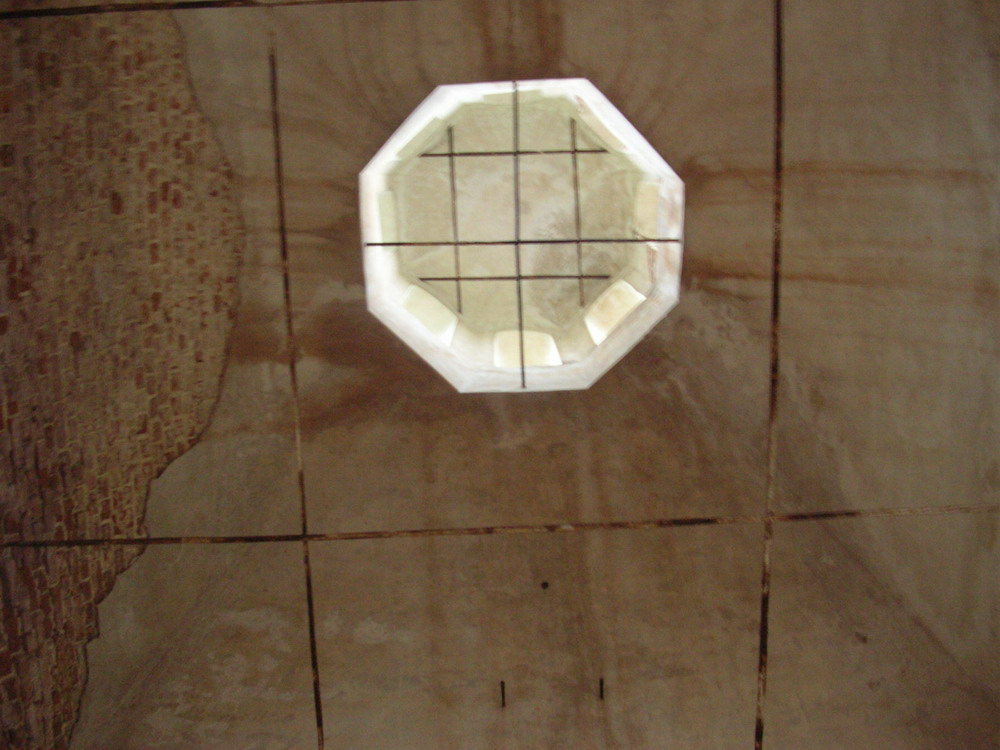

Всю ночь не спали. Был дождь, да мы промокли еще с болота. С утра проводили ребят домой. Они нам показали пещеру. Велсовскую пещеру. Очень величественный грот, стены которого состоят из осадочных пород. Полазали по пещере посмотрели стены, несущие в себе память о тех давних временах, когда местность эта была дном древнего пермского моря. Пофотографировались на память у грота. Попрощались с Серёжей и Колей и направили свои корабли к Ветлану – пожалуй самой величественной скале за время сплава по этой чудесной реке.

Ветлан

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Красновишерск

В Красновишерске когдато был даже аэродром.

Лена созвонилась с братом и он организовал нашк переброску из Красновишерска в поселок Орел, где у них была дача. Нас очень душевно приняли. Ели, пили, разговаривали, парились в бане. Отличное завершение путешествия :-)

21 июля 2007. Орел

Поселок Орел. Проснулись поздно, после вчерашнего отдыха, съездили посмотрели памятник Ермаку, начавшего свой героический путь по Каме, затем вверх по Вишере. Готовились с отьезду в Москву.

Пермь

Павел Ляхов

|

|

Обратно | Контактная информация